前橋を「めぶかせる」プロジェクトの1つ

前橋ではここ10年ほど、官民協働で街を変えていこうという動きが加速し、まさに変化の途上にあります。建築家の藤本壮介さんがリノベーションを施し、アートホテルとしてよみがえらせた「白井屋ホテル」をはじめ、前橋の中心街には徒歩圏内に長坂常さん、谷尻誠さん、平田晃久さん、永山裕子さん、ジャスパー・モリソンさんなど気鋭の建築家の手がけた建物が並んでいます。

今回の「弁天アパートメント」も様々な建築家によるプロジェクトと同じように、前橋に様々な人を呼び込むきっかけの1つとなればとのことでした。

▲建築家の藤本壮介氏がリノベーションを施した「白井屋ホテル」は、前橋の新たなランドマーク。

物件は、前橋市の中心市街である弁天通り商店街に位置しています。現在は昔からの店舗がぽつぽつとある程度ですが、かつて前橋が商業で栄えていた時代には、人にぶつからないように歩くのが大変だったほどに賑わっていた場所です。

明治時代、前橋は全国でも1、2を争う生糸の街として栄え、生糸の生産や機織りなどの製糸業や繊維産業によって発展を遂げました。戦後の化学繊維の広まりなどに伴い、前橋の製糸業はその役割を終えましたが、市内には今もその頃に使用されたレンガづくりの倉庫や建築物などの財産が残っています。

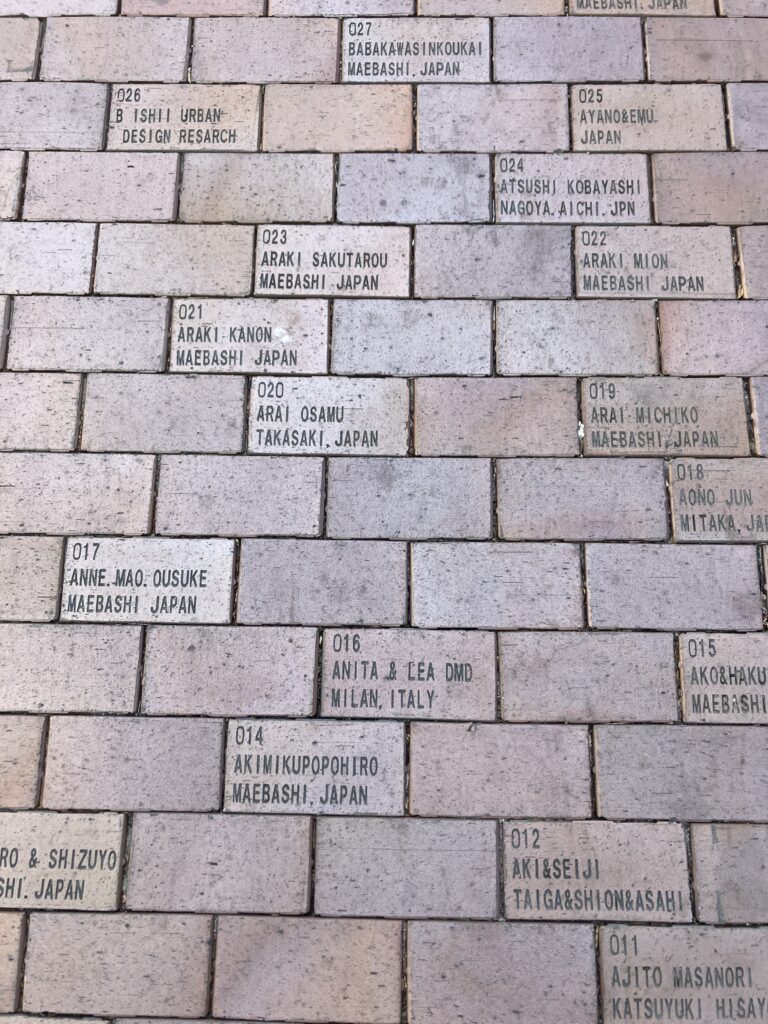

▲街の中心である馬場川通りの舗装にも前橋の歴史の象徴とも言えるレンガを使用。1つひとつのレンガには、寄付をした前橋ゆかりの起業家の名前が刻まれている。

産業の衰退が生んだ街の空洞化

しかし、ここ30年はそんな賑わいはどこへやら…。中心部はシャッター街化が進み、歩いている人もまばらで閑散とした状況でした。

郊外にできた大型のショッピングモールによって中心街が空洞化する現象は前橋に限らず全国の地方都市で起きていますが、特に前橋市民は世帯あたりの自動車保有数が高く、車への依存度が高いことで知られています。弁天通りで商店を営む方の多くは昭和や平成初期にばりばりとやっていた方で、代替わりができないまま、年齢層は次第に高まっていきました。

▲弁天アパートメントの建物1階の店舗と共用廊下は、弁天通り商店街に面している。

前橋という街に浸り、仲間とつながる場所

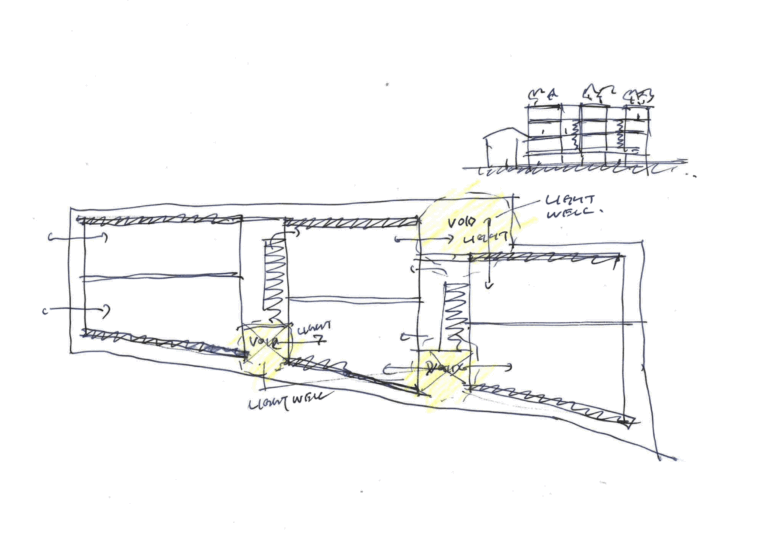

高齢化が進む商店街に再び賑わいを取り戻すべく、地上4階建て、17戸の住居を建てました。1階にはランドリースペースを含む共用部と店舗、2階から4階が住居というつくりです。それぞれの部屋は20~30平米とコンパクトながら、屋上庭園や共有キッチン、ランドリーといった場所で住人同士の交流が生まれることを意図しています。

コンセプトとして、このアパートを “前橋のまちなかを観察する装置” であるととらえ、それぞれの部屋から多様な街の様子がうかがえるように設計しました。低層部の窓からはアーケードの側面や上部構造が手に取るように感じられる一方、上層部からは南に中心街、北に広瀬川と雄大な赤城山を望みます。

▲広瀬川に面した物件の屋上テラスは、3つの棟がブリッジで繋がれている。

さざ波のように広がる、新たな息吹

当初は学生向けにする案も出ていましたが、昨年近隣にJINSのサテライトオフィスがオープンしたこともあり、東京から中期・短期の出張で来られているJINS社員の方が住まれています。その他は、まちなかで人気の飲食店を開業された若い方等がお住まいです。

竣工後にアパートの向かいに新しい飲食店ができるなど、若い方が古い店舗をリノベーションして開業する動きが生まれています。とはいえ、集合住宅1つで街が劇的に変化するわけではないので、こういったプロジェクトを継続していくことが重要だと感じています。

▲室内は質感の異なる素材が組み合わされ、キッチンや収納によって手前と奥が緩く区切られている。

唯一無二な地方都市を、盛り上げる人に集ってほしい

前橋に関わるようになって8年が経ちますが、ここ数年は街を盛り上げたいという人が市内外から集まり、独自の魅力が生まれつつあると感じています。新幹線が停まる高崎と比較すると経済圏は小さいながら、その分密なコミュニケーションが生まれています。街そのものがヒューマンスケールの小さな建物で構成されていることも、居心地の良さの1つです。

元々の歴史や文化に加わる新しい風として、この街を活性化してくれるような方々が集まる場所になっていくと嬉しいですね。